先日の記事に引き続き、コミュニケーション理論について考えたい。

「どうしたら人間関係で悩まずに済むのか?」

4月となり、そんな悩みを抱える新入社員がいる。

人に対して不快を感じたり、逆に不快に思われたくない。

中には、既に手遅れで気まずく働かざるえない人もいるだろう。

そんな新入社員に朗報である。

良好な人間関係を築く理論が存在する。

この理論は、特別なスキルは必要ないし、使えるまでに鍛錬など必要ない。

明日にでも速攻使える理論なのだ。

滋養強壮剤として人を元気にする、リポビタンDのようだ。

どんな理論か?

ジョハリの窓とは?

ジョハリの窓と呼ばれる、心理学の理論がある。

ジョハリの窓(Johari Window)とは、自己分析に使用する心理学モデルの一つです。

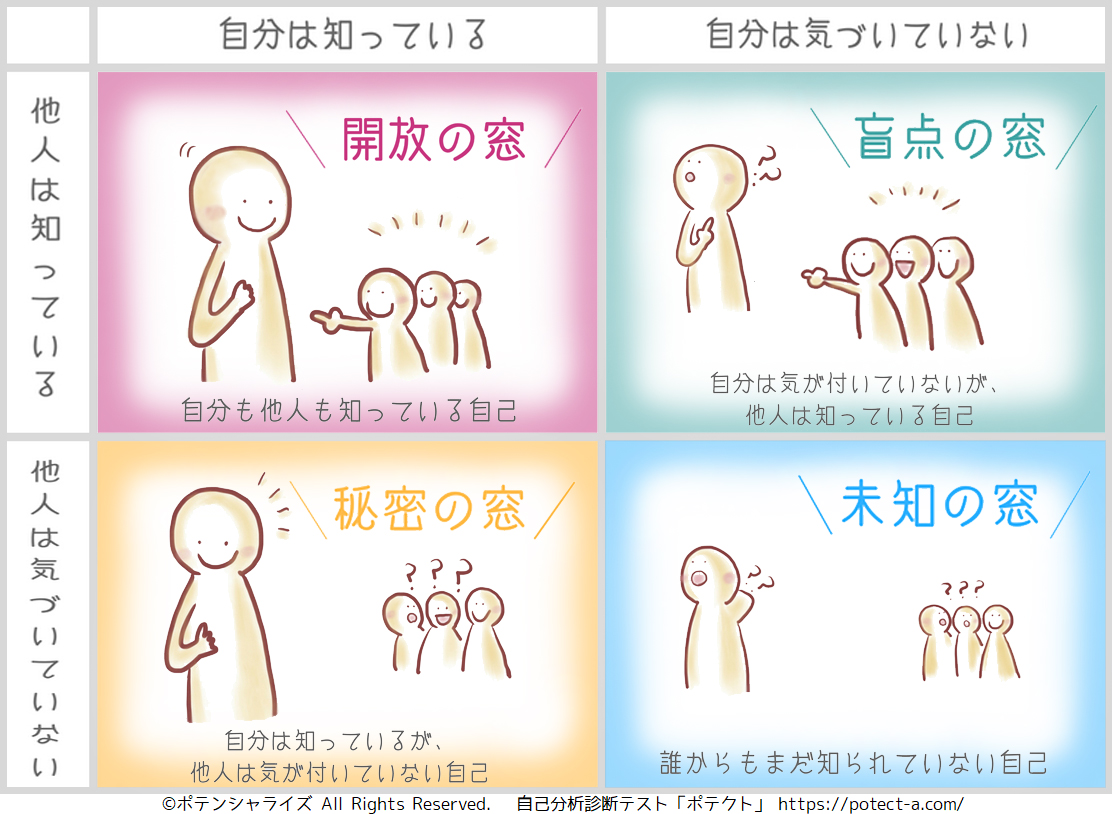

自分自身が見た自己と、他者から見た自己の情報を分析することで次の4つに区分して自己を理解するというものです。

① 自分も他人も知っている自分の性質(解放)

② 自分は気付いていないが他人は知っている性質(盲点)

③ 他人は知らないが自分は知っている性質(秘密)

④ 自分も他人も知らない性質(未知)

他者とのコミュニケーションにおいて自分自身をどれだけ表現しているか、という視点で現在の自分の姿を理解することができます。

人との対話は、自己理解を促進する。

つまり、「人は他者とのコミュニケーションを通じて自己理解が深まり、人間関係が良好になる」という考え方である。

当たり前だろ、と思う方もいらっしゃる。

だが、頭で分かっていても、実際に行動に落とし込めている人は少ない。

なぜなら、自分がどの程度、対話できているか把握していないからだ。

まずはこちらの図をご覧頂きたい。

ジョハリの窓で自己分析 ~概要、やり方、項目例、シート、アプリ、研修活用~ | 自己分析診断テスト「ポテクト」

この図は、ジョハリの窓を4象限にビジュアル化したモノだ。

人間関係において、この4象限を意識したコミュニケーションを取れないから、悩むのだ。

では、どのようにこの理論を活用するのか?

ジョハリの窓から考える、人間関係における悩みの原因

新入社員であれば、初対面の人ばかり仕事を通して接することだろう。

その時に重要なのが、「自分のことを知ってもらい、他者を知ること」に尽きる。

なぜか?

人は、「自分は知らないが他人だけ知っていることに不快を感じる」からだ。

例えば、誰もが人生で一度は経験したであろう、「ヒソヒソ話」。

やられた側は、何を話しているか知らないから気になり、不快な気分になる。

これは、ジョハリの窓でいう、「盲点の窓」でコミュニケーションを取っている状態だからだ。

逆に、「自分のことを知ってもらい、他者を知ること」ができる、「開放の窓」の状態におけるコミュニケーションは、ストレスがない。

つまり、コミュニケーション力がある人は、例外なく「開放の窓」が大きい。

「開放の窓」を広げることが重要なのだ。

ジョハリの窓で自己分析 ~概要、やり方、項目例、シート、アプリ、研修活用~ | 自己分析診断テスト「ポテクト」

あなたがもし、人間関係で悩んでいるならば、おそらく「開放の窓」が狭いコミュニケーションなのだろう。

無意識に「盲点の窓」が広がった状態となり、自分が相手に認識されずに嫌な思いをする。

相手が自分のことを「よくわからないから嫌い」と、不快な思いをさせている可能性もある。

また、人間関係の構築において、ジョハリの窓でいう「秘密の窓」も重要だ。

「自分はこんな人間です」と知ってもらうことは、相手に安心感を与える。

相手の「開放の窓」を広げることに繋がるため、相互理解が促進されるのだ。

自分のことを知ってもらえないことで、承認欲求が満たされない問題もあるだろう。

そして、「未知の窓」は特に人間関係への影響はない。

だが自己分析やキャリアビジョンを描く際、未知なる自分を求めて様々な人と出会い、様々な経験を通し、未知の自分と遭遇することは自己理解に繋がる。

原因に対しておおよその解決方法についてはわかったはずだ。

次に、具体的な解決策を考えていこう。

ジョハリの窓を活用し、人間関係における悩みの解決

ジョハリの窓で、「開放の窓」を広げることが重要だと話した。

自分も他人も知っていることが増えれば、人間関係における悩みは解決されるのだ。

新入社員は以下の行動をすれば、自然と「開放の窓」が広がり、人間関係は良好になるだろう。

①分からないことは人に聞く

仕事の鉄板である、「分からないことは人に聞く」ことは重要だ。

いわずもがな。

先輩の立場だとして、よく分からないのに勝手に仕事を進め、失敗した後輩がいたとする。

「なんで分からないこと聞かないんだよ…」と思うはずだ。

自分が知らない内に、後輩が勝手に仕事を進めた(後輩は仕事を知っていると思い込んだ状態)。

ジョハリの窓でいう、「盲目の窓」でコミュニケーションした例だ。

分からないことは素直に聞き、分かっていることでも確認の意味を込めて先輩や上司に確認し、「開放の窓」を広げるべきだろう。

②飲み会には参加する

新入社員となれば、歓迎会を始めとした飲み会や食事会の誘いが多いはず。

中には、「会社の飲み会なんて、行っても何も学ぶモノがないから行かない」人もいるだろう。

だが、これは実に勿体ない。

なぜなら、ジョハリの窓でいう「開放の窓」を広げる大チャンスだからだ。

お酒を飲み、心も開放的になった状態で取るコミュニケーションは、会社で一緒に仕事をするよりも何倍もの濃さがある。

個人的な感覚だが、会社で1ヶ月仕事するより、1回の飲み会に参加した方が、濃いコミュニケーションが取れる。

仕事で早く人間関係を良好にしたいならば、飲み会に参加し、くだらない話しや世間話をすればよいのだ。

飲み会の目的は学ぶことではなく、自分という存在を知ってもらい、相手のことを知るためと考えよう。

③面倒くさい仕事を引き受ける

多くの新人に与えられる仕事は、雑用と相場が決まっている。

なぜなら、右も左も分からぬ若造に、会社の中核業務など百年早いと考えるおっさんが溢れているからだ。

これは会社員の宿命だから受け入れて、戦略を練るしかない。

そこでやるべきことは、雑用だろうが何だろうが、人が面倒くさい仕事を積極的に引き受けることだ。

人がやりたがらない面倒くさい仕事は、多くの人に感謝されるし、何より目立つ。

みんなやりたくない仕事なのだから。

具体的な仕事例を出すと、掃除、資料コピーにゴミ捨てなどだ。

誰でもできるが、誰かやる必要がある仕事ばかりだ。

それを率先してこなす奴は、自然にジョハリの窓でいう「開放の窓」を広げることに繋がる。

雑用でも、全力で仕事として取り組む自分をアピールし、他人からは雑用めっちゃ頑張る奴と認識される。

そういう奴に「アイツ頑張っているから、こんな仕事でも与えてみるか」と、職場の先輩や上司はチャンスを与えるだろう。

まとめ

・人は、「自分は知らないが他人だけ知っていることに不快を感じる」

・コミュニケーション力がある人は、例外なく「開放の窓」が大きい

開放の窓を広げることが重要

・開放の窓を広げる3つの方法

①分からないことは人に聞く

②飲み会に参加する

③面倒くさい仕事を引き受ける

新入社員が良好な人間関係を築きたければ、「ジョハリの窓」理論を知るべしだろう。

ここまで読んでも、中には「媚びを売るようなことやりたくない」という人もいるだろう。

だが、「やりたいこと」をやるためには、「やりたくないこと」もやる必要があると僕は思う。

あのイチローでさえ、こんなことを言っている。

成長とは、まっすぐに目的地へ

到達することではないんじゃないか

前進と後退を繰り返して、少しだけ前に進む

つまり、後退も成長に向けた

大切なステップなんじゃないか、と

新入社員で「こんな仕事をやるはずじゃなかった…」と絶望する人もいるだろう。

だが、その絶望も前進するために必要な大切なステップと考えてみてはどうか?

共にがんばろう。

以上。

今日はこんなところで。

−書き手−

キャリアコンサルタントのHARUKICHI.(@harukichi_macho)

この記事が良かったらシェアよろしく!

ツイッターフォローかはてなブログの読者登録で、毎日記事を届けます!

↓Noteでコラムも書いてます

↓キャリア相談、話を聴いて欲しい方はこちら